学科プログラム:フィンランド福祉研修2017

人間福祉学科の2017年度北欧研修プログラム、「フィンランド福祉研修」についてレポートします。

【その6:最終レポート】フィンランドの教育

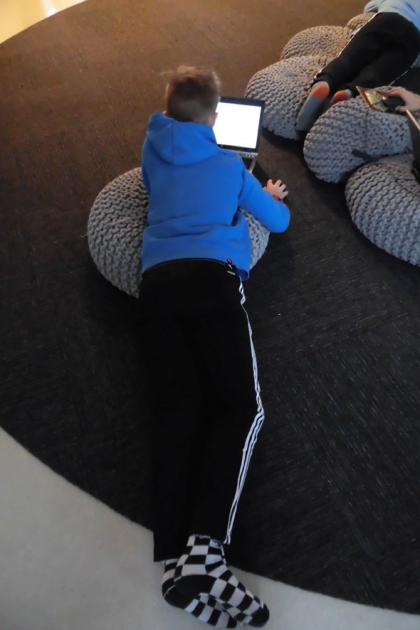

3月9日(金)午前は、カウニアウネン市(ヘルシンキ市から北西へ車で約30分)にある「マントゥマキ小学校」を訪問しました。土地柄として、フィンランド国内で経済的にやや豊かな人々が住んでいる地域です。

フィンランドの教育は、おおまかにいうと「就学前教育(6歳)」→「基礎教育(7歳~16歳)」→「一般(普通)高等学校」または「職業教育・実習」(※どちらも3年間)→「大学」または「高等技術専門学校」→...と進んでいきます。フィンランドでも基礎教育の9年間が「義務教育」にあたります。このうち小学校では、1年生(7歳)~6年生(13歳)までの子どもたちが学んでいます。

【参加者の感想】

子どもを主役として育てていく教育に、子どもの可能性をとても感じることができました。また同時に、子どもの興味を引きつけるように工夫を凝らす教師の難しさも感じました。どのような国や環境であっても、教育のために子どもの興味・関心を引きつけるために工夫を凝らすのは教師の役目であり、子どもが将来どのような大人になるかというキーはそこにあるのではないかと思いました。

【引率者の感想】

校長先生のレクチャーで印象に残っているのは、「教育は子どもたちの将来を見越した"最先端"であることが必要」とか、「教員は子どもたちの主体性(自ら知りたい・学びたいと思う気持ち)を引き出す関わりが大切」という言葉です。どちらも実践するとなると難しいことかもしれませんが、個人的には心に留めておきたいメッセージでした。

【その5】フィンランドの教会編

フィンランドは、国民の大多数が、ドイツの宗教改革者マルティン・ルターの流れを継承するプロテスタント・ルター派の教会に属しています。私たちが滞在したヘルシンキ市内にも、大小さまざまな教会堂がありました。その③で取り上げたヘルシンキ・ディアコネス研究所も、ルター派立の福祉施設で、施設内に礼拝堂があったことは、ご紹介した通りです。

ヘルシンキ市内のほぼ中心に位置するテンペリアウキオ教会も、フィンランド福音ルター派の教会です。大岩をくり抜いてつくられた、世界でも珍しい建築様式で、年間50万人の観光客が訪れます。5日目に私たちも行きましたが、荘厳な空間と現代的なセンスが合わさった礼拝堂に、しばし言葉を失いました。コンサートホールにも使用されています。

私たちが宿泊したホテルのすぐ近くにも、教会がありました。カンピ教会です。こちらは、一見すると、本当に教会なのか目を疑うほどにユニークな建物です。ルター派立ではなく、エキュメニカル(超教派的)な目的で建造されました。ルター派の礼拝堂と違って、内部は非常にシンプルです。このような建物が、にぎやかなショッピングセンターのすぐそばに立っているのが、いかにもキリスト教国らしく感じます。

最後に、ヘルシンキ・カテドラルをご紹介します。3日目のお昼、施設見学の合間に訪れた教会です。一見、ロシア正教の教会に見えますが、ルター派の教会です。元老院広場という大きな広場の背後にそびえたっています。礼拝堂に入ると、ルター及びルターの宗教改革運動を後押ししたメランヒトンの銅像がでかでかと飾られていました。礼拝堂の正面には、十字架上で死なれたイエス・キリストが降ろされる場面の絵画。その絵画に、ちょうど真昼の太陽の光が横から差し込んでいました。

このように、福祉の学びと共に、フィンランド人にとって身近な教会にも触れることができました。

【その4】施設訪問、フィンランド人のご家庭で食事会

3月7日(水)午前は、「Krits」を訪問しました。罪を犯して刑務所に入所した人を対象に、社会復帰に向けた様々な支援プログラムを行っているNGO団体です。

前日のディアコネス研究所でも同様の説明がありましたが、Kritsでも支援プログラムの1つとして住居提供サービスを実施していました。フィンランドの冬はとても寒いので、生活基盤として住居の確保は必須です。

他には、子どもへの性犯罪を予防するプログラム(これから実施する予定)がありました。電話相談などを通して、事前に犯罪を予防することをねらいとしています。

午後は「Attendoラッシラ・サポートホーム」を訪問しました。この施設は、主に30歳以下で、軽度の精神障害(発達障害、うつ、依存症など)がある人を対象に、住居(賃貸アパート)提供と生活支援を行っています。生活支援では、このアパートを出た後に、一人で自立した生活ができるように、家事全般のトレーニングをしています。

本日は夜の部もありました。フィンランド人のご家庭に訪問してのお食事会です!!

どんなご家族が待っているのでしょうか...??

【その3】本格的な研修がスタート

今日から本格的な研修がスタートしました。

3月6日(火)午前は、「ヘルシンキディアコネス研究所」というキリスト教(ルター派)にもとづいて、ホームレス状態の方への住宅提供、福祉専門職(ソシオノミ等)の研修などを行っている団体を訪問しました。

【参加学生の感想】

レクチャーの中で言われていた「その人(例:ホームレス状態の人)のニーズを大切にして、"助ける"のではなく、"生活を立て直す"」というヨーロッパ福祉の考え方を示している場所だと思いました。

午後は「ヘルシンキ市イタカトゥ・ファミリーセンター」を訪問しました。この施設は、ヘルシンキで初めて設立されたワンストップ型(様々な機能・役割を1ヶ所に集約している)ファミリーセンターです。妊娠・出産・就学前までの子育て支援を一手に担っています。

日本でも子育て支援の仕組みとして取り入れられている「ネウボラ」や、その他の家族支援の取り組みについてレクチャーを受けました。

【参加学生の感想】

ファミリーセンターという手厚い支援を受けられる機関があるため、子育てがしやすくなり、家族との時間を幸せと感じる国民が多いのだと思いました。

【その2】いよいよ出発〜研修初日の様子

いよいよ出発の日を迎えました。

全員が元気で実りある研修になりますように。。。

フィンランド(ヘルシンキ)に到着すると、外はマイナス7℃とのこと。徐々に春めいていた日本と比べると、本当に寒いです。空港に到着して早々、「暖かい日本が恋しい!」という声もちらほら聞かれました(笑)

【その1】学科プログラム:フィンランド福祉研修

今年度も「フィンランド福祉研修」の季節がやってきました!

人間福祉学科ではこれまで、福祉国家といわれるデンマーク、スウェーデン、フィンランドを中心に「北欧福祉研修」を実施してきました。

今回の研修先は、昨年度に引き続き、サンタクロースやムーミンなどで有名なフィンランドです。研修期間は2018年3月5日(月)~10日(土)(4泊6日)の予定です。

主な訪問先は、ヘルシンキ市で初めての「子ども・家庭向け総合センター」、キリスト教系福祉団体が実践している高齢者支援、アルコール・薬物依存支援、高等教育の施設などです。その他にも、ヘルシンキ市内研修やフィンランド人家庭での食事会も予定されています。

次回は現地フィンランドでの様子をご紹介したいと思います。

心理福祉学部 心理福祉学科 2018年4月開設

人間福祉学部「こども心理学科」と 「人間福祉学科」を統合した「心理福祉学部心理福祉学科」が2018年4月にスタートします。心理福祉学科では、現代人の心の問題と現代社会の福祉的課題について深く学び、共に生きる社会の実現に貢献する人材、特に有資格の心理専門職やソーシャルワーカーを養成します。

関連情報はこちら

-

2016年度北欧研修プログラム「フィンランド福祉研修」レポート

2016年度「フィンランド福祉研修」のレポートです。

-

2016年度「フィンランド福祉研修」報告会

2016年度「フィンランド福祉研修」の報告会の様子です。

-

受験生向け情報

選べる入試日程一覧のほか、知りたい情報にサッとアクセスできるページです。

-

オープンキャンパス情報

日程一覧はこちら

-

交通アクセス

大宮駅から1駅、アクセスしやすいキャンパスです。