報告レポート:政治経済学部【公開講演会】2021「<インターネット><表現の自由><ヘイトスピーチ>ーポストコロナ時代の人権を考えるー」

報告レポート:1/12「<インターネット><表現の自由><ヘイトスピーチ>ーポストコロナ時代の人権を考えるー」

2022年1月17日更新

政治経済学部【公開講演会】2021では、「ポストコロナ時代を導く視点を求めて─地球環境、困窮する生活者、オンライン化に潜む陥穽を考える─」をテーマとしたシリーズ講演を全3回で実施します。1月12日に開催された第3回目は『<インターネット><表現の自由><ヘイトスピーチ>ーポストコロナ時代の人権を考えるー』として、コロナ禍により一層インフラとしての役割が増したインターネットにおけるヘイトスピーチとその影響について、国際人権NGO「反差別国際運動(IMADR)」や「ネットと人権法研究会」のメンバーとしてご活躍されている弁護士の宮下萌さんにお話しいただきました。

*本公開講演会はアセンブリアワーという聖学院大学の特色ある教育プログラムの中で行われるもので、政治経済学部を中心に多くの学生が事前学習を経て参加。一般の方にも公開しています。今回は会場とオンライン配信のハイブリッド形式で実施しました。

【概要】

<インターネット><表現の自由><ヘイトスピーチ>ーポストコロナ時代の人権を考えるー

- 日時 2022年1月12日(水)10:40〜12:10

- 場所 聖学院大学チャペル

- 開会の言葉 政治経済学部長 高橋愛子

- 開会挨拶 聖学院大学学長 清水正之

- 講師紹介 政治経済学部教授 石川裕一郎

- 閉会の言葉 政治経済学部長 高橋愛子

(コーディネーター)

政治経済学部教授 石川裕一郎

講演内容

今回の講演で宮下弁護士はインターネットにおけるヘイトスピーチとその現状、法制度の問題点について以下のようにお話しされました。

ヘイトスピーチを巡る現状

- 日本には差別禁止法が無いという点で差別やヘイトスピーチを根絶することが難しい

- インターネット上に書き込まれたヘイトスピーチを削除するには裁判を起こす必要があり、多大な時間とお金がかかることから多くの人が泣き寝入りしている現状がある

- 不特定の集団に対するヘイトスピーチは、対象が個人と違って明確に禁止、違法とされていないため、法的な対処が難しい

- ヘイトスピーチのターゲットとなった人々はインターネットで発信することを控えるようになるのみならず、インターネット自体の利用を控えるようになるため、言論が委縮してしまう

- インターネット利用を控えることから結果的にインターネット利用の不平等が生じてしまう

- 言論の委縮は民主主義の根底を揺るがすことにもつながる

- 書き込み削除のための裁判の回数が減ったことや、ヘイトスピーチ解消法が制定されるなど事態の前進も見られる

求められる法制度

- プラットフォームやプロバイダによる自主規制の取り組みがあるが、そこに恣意性が含まれる可能性がある。その恣意性を取り除くために、規制などを提言する独立した第三者機関を設置するという提案

- インターネット上の書き込みなどを削除する際に裁判を必要とせず、簡易的・迅速的・低コストで対応できる法制度の構築

こうしたことを踏まえて、インターネットにおけるヘイトスピーチによる被害の不平等性の可視化の必要性、不特定の集団に対するヘイトの法律による禁止、表現の自由と規制との両立、パンデミックでインターネットが重要なインフラになったからこそ、誰でも安心してアクセスできる環境の整備の必要性を唱えました。

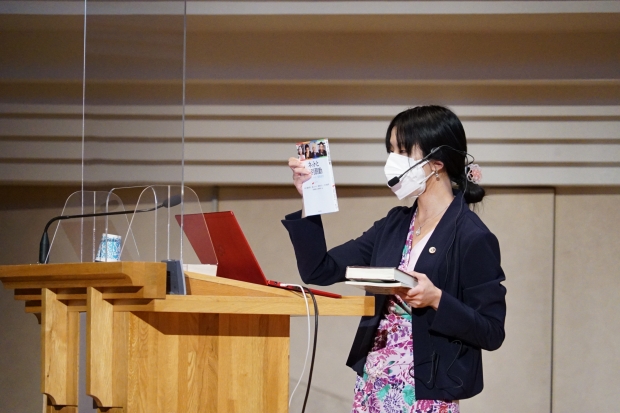

当日の様子(写真)