【卒業研究の取り組み紹介】社会福祉法人みぬま福祉会「工房集・展示プロジェクト〜芸術の多様性〜」

障害者アートをテーマとした卒業研究の取り組み

2022/10/4更新

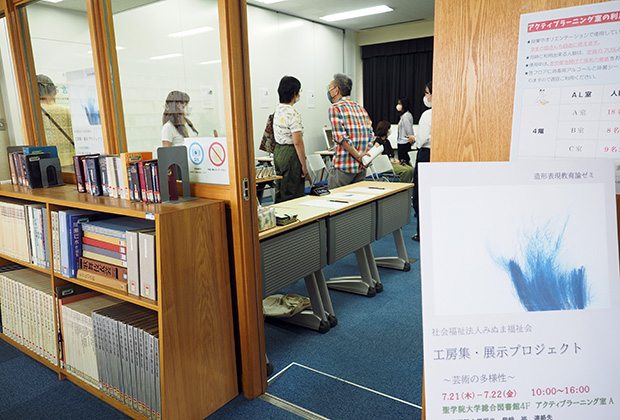

児童学科 造形教育論ゼミ*に所属する学生が、障害者アートを卒業研究のテーマとし、学内でアート作品の展覧会を行いました。社会福祉法人みぬま福祉会・工房集のアーティストの方々の作品を、本学図書館アクティブラーニング室にて7月21日(木)、22日(金)の二日間にかけて展示しました。

◆社会福祉法人みぬま福祉会

「工房集・展示プロジェクト〜芸術の多様性〜」

日程:2022年7月21日(木)・22日(金)

場所:聖学院大学総合図書館4F アクティブラーニング室A

*造形教育論ゼミ(柴﨑 裕 特任教授)は、小学校教諭や特別支援学校教諭を目指す学生が多く所属しています。小学校図画工作科教育を専門とする柴﨑特任教授より、実践を通しての教科観・児童観をもとにした教科経営・授業運営の全般について学んでいます。

学生による展覧会趣旨文

私達は特別支援教育に関心を持ち、特別支援学校の教員を志して学んでいます。卒業研究で障害者アートについて調べる中で、工房集に出会い感銘を受けました。ここでは柔軟で地道な個別支援と適切に整えられた環境の中で、一人一人に即した方法論による優れたアート作品の発信により、今や世界的に評価されたユニークな作家たちが、この場に集まり制作を続けています。この工房集から、そこに集う障害をもつアーティストたちの活動と作品を紹介し、アートを通して社会につながることから、共生社会の実現に向けた確かな歩みを受け取ることができると思いこの展覧会を計画しました。

今回展示させていただいたアーティストの皆さんは主に知的障害があり、学習面や生活面で様々な困難を抱えています。しかし、アーティスト活動を通して障害による困難さを克服・改善することや前向きに生活ができるようになるなど、活動がきっかけで自身を大きく変えることができた。そのような人が多くいます。「絵」は「言葉」や「文字」などと同じように、一つのコミュニケーションツールであると私は考えます。作品を通じて、たくさんの思いを受け取っていただければと思います。

今回、この計画に快く承諾してくださった工房集をはじめとするみぬま福祉会の職員やアーティスト、大学関係者の皆さんに感謝すると共に、少しでも多くの方に障害者アートについて理解を深めていただけたらと思います。

造形教育論ゼミ

プロジェクトリーダー 児童学科4年 小林 莉緒

サブリーダー 児童学科4年 金久保 仁

学生インタビュー

●小林 莉緒 さん

もともと、美術教育に興味関心を持っていました。障害者アートについて調べていくうちに、工房集と出会い、アーティストの方々が作品に取り組む姿、それを支援する職員の方々の「その個に応じた」働きかけなどを間近に見て、障害者アートを社会に発信する場が必要なのではないかと考えました。

工房集へ見学に伺った際に、ぜひ卒業研究にしたいと思い切って声をかけさせていただきました。自分でも驚きの行動力でしたが、児童学科の学びの中で、幼稚園や福祉施設など、実習やボランティア活動で関わりを持たせていただいた経験の積み重ねが、展示プロジェクトの実現につながったと思います。

ゼミでは毎学期、やりたいことをプレゼンテーションする場が設けられていますが、そこでこの展示プロジェクトについて発表したところ、ゼミの仲間が賛同してくれました。プロジェクトを進めるにあたり、先生からもたくさんご指導いただきました。

学科での学び、そして本プロジェクトを通じて、"個性を受け入れ、尊重して伸ばしていくこと"の大切さを、改めて実感しています。

●金久保 仁 さん

ゼミで小林さんのプレゼンテーションを聞いて、この展示プロジェクトに共感し進めてきました。

自分の専門性を高めることによって、誰かが発信したことを、自分の専門性をもって受け止めることができる──今回の展示では、後輩から声をかけられたり、他の学科の学生が関心を持ってくれたりと、パブリックな場でやることの意味についても考えさせられました。今後もこうした発信する場を設けて、学科や学年を超えたつながりを築くことができたらいいなと思っています。

子どもの世界を理解し子どもの意を汲んで関わる力を養う~学科の学び

子どもの世界を理解し個性を育てる能力をつける

---2023年4月より、児童学科は「子ども教育学科」に名称変更予定

現代社会において、子ども一人一人を育む関わりには高度な専門性が求められます。同学科では、子どもの言葉、表現、心理などを理解することを学びの第一歩とし、子どもの世界を理解し子どもの意を汲んで関わる力を養います。また、保育・教育職を希望する学生のためには、専従スタッフがいる教職支援センター・実習準備室があり、授業の他にも、資格・免許状取得から採用試験対策まで支援します。子どもの意思を汲む力は、言葉を大切にしながら言葉をこえて他者と通じ合う力も育み、どのような職種のどのような企業にも通用します。卒業後の進路は、多様な職種に広がっています。